图片新闻

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

热点文章

- 04-13

- 04-13

- 04-11

- 04-11

- 04-11

学院优秀毕业生巡礼--清华美院纤维艺术工作室实验员刘全华

|

学院优秀毕业生巡礼--清华美院纤维艺术工作室实验员刘全华

学院优秀毕业生风采 加入时间:2014/12/26 11:13:03 点击:1810 |

【人物档案】 刘全华,1998年毕业于山东省丝绸工业学校(山东轻工职业学院前身),1998年至2007年在林乐成老师纤维艺术工作室从事纤维艺术制作,2007年9月至今在清华大学美术学院纤维艺术实验室担任实验员。她几乎参加了历届“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展,作品《大地风情》获第五届“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展铜奖,作品《破与立》获韩国青州国际手工艺双年展优秀奖。 在纤维艺术工作室历届研究生、本科生眼里,身材单薄娇小的刘全华是大管家、大姐姐,大家心中最亲切、最温暖的“全华姐”。在众多艺术家、工艺师眼里,她是世界级的“高比林(Gobelin,一种近乎失传的欧洲皇家壁毯编织工艺)”能手,她的作品令欧洲艺术家也纷纷竖起了大拇指。 在美术学院教学楼三层东南角,有一个独具特色的实验室,还没进门,就能够欣赏到充满创意和美感的艺术作品,这里作品很多,常常更换,但纤维是不变的主角,这就是学院纤维艺术实验室。清晨,当我如约走近实验室采访实验员刘全华时,阳光洒在一团团五颜六色的羊毛线上,羊毛柔软的质感给人温馨舒适的感觉。我首先被挂在实验室墙上的展板吸引了,展板展示了历年来纤维艺术实验室的师生参加各种各样的国内外大赛和展览所取得的丰硕成果以及师生们参与创作的大型纤维艺术作品。

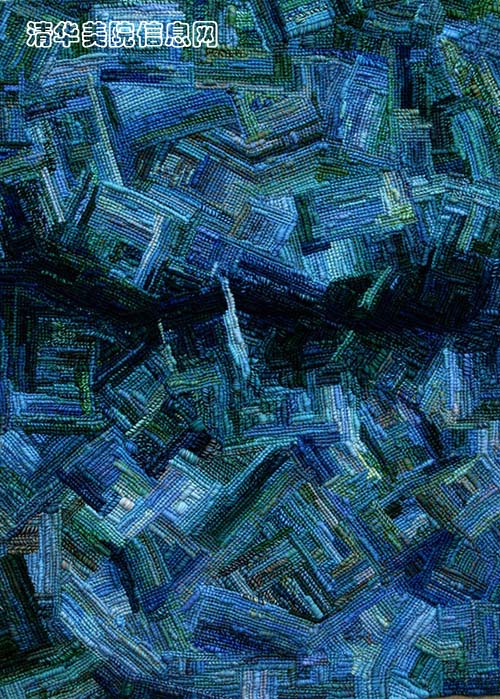

刘全华向我详细地介绍了展板内容,近两年内,纤维艺术实验室的作品远渡重洋,先后到过美国、巴西、厄瓜多尔、乌克兰和白俄罗斯等国参加展览。该实验室的师生也成为国家社会科学基金艺术学项目《纤维艺术的应用之美》的主力军,他们的作品遍布祖国各地,清华大学美术学院教学楼内的《山高水长》、清华大学工字厅贵宾室的《一帆风顺》、人民大会堂全国人大委员会长会见厅内的《惠风和畅》、毛主席纪念堂北大厅的《祖国大地》、外交部新闻发布大厅内的《大河奔流》等一批优秀作品都是由纤维艺术实验室的师生参与制作完成。在介绍这些作品时,刘全华如数家珍,眼中闪动着一丝兴奋与自豪。 纤维艺术 不解之缘 刘全华就读于山东省丝绸工业学校(山东轻工职业学院前身),所学专业是织绣设计,当时原中央工艺美术学院的林乐成老师以及林老师的老师,一位来自格鲁吉亚的著名高比林工艺大师,一起去过她的学校讲课,讲授的就是纤维的编制工艺和艺术。刘全华和其他众多的学生一样聆听着两位老师传道授业,老师们动手演示,不一会儿就编织出了丰富多彩的纹样。这堂课仿佛让刘全华着了迷,让她从此与纤维艺术结下不解之缘,走上了纤维艺术创作的道路。 十几年来,刘全华在学习的同时,视野不断开阔,她不断精进自己的工艺技法,并在实践中探索创新纤维工艺。2007年,刘全华参与了毛主席纪念堂北大厅《祖国大地》大型纤维壁画项目,在制作过程中,她无意中发现了一种很美妙的肌理效果,这种效果打破了传统,用羊毛也可以展现出微妙的明暗关系。此后,刘全华运用自己创新的技法创作了自己的个人作品《大地风情》,这幅作品主要是由小方块拼接而成,但作品整体上展现出了很明显的明暗关系变化。它名字的由来就是因为整体上看,这件作品就像从空中俯视大地上一块块金黄的麦田,给观者一种坚实厚重的感觉。另外一件作品《破与立》也采用了类似的手法,风格也极为相近,只是色调偏暗。今年5月,《大地风情》参加了在国家大剧院举行的中国当代工艺美术大展优秀作品展,它已经成为纤维艺术的一件经典作品。

教学窗口 技术能手 纤维艺术实验室正式成立于2000年,用于专业课程的教学和工艺实践,并为清华大学开设实验室探究课,成为教学、创作、社会项目重要的实践场所。实验室设备齐全,老师们自行设计制作了既有中国传统工艺文化特点又适用于学生课堂实践操作的大、中、小型木质机梁,着重培养学生善于运用材料思考,勤于动手提高设计制作的能力。

纤维艺术实验室起初在清华大学美术学院的老校区。美术学院搬入清华园后,纤维艺术实验室成为了美院乃至全校最有特色的实验教学窗口,参观者络绎不绝。在以理工科为主的清华大学里,实验室数不胜数,为什么纤维艺术实验室会吸引那么多的参观者呢?刘全华说道:“我们实验室面积很小,但是与理工科的实验室有着天壤之别。我们的实验室是从事工艺实践的,并不是高精尖科技,比较平易近人;此外,实验室的器材和工艺相比于美院其他实验室更简单,更贴近人们的生活,因为我们的作品都是纯手工制作,所以器材很简单,就是木框搭建起的织机,固定经线的钉子,一把用来敲打纬线的小餐叉,材料以羊毛线为主,就是人们生活中常见的毛线。我想是这种朴实无华、平易近人的工艺吸引了这么多参观者吧。” 纤维艺术实验室的技法也相对简单,人人都能学会。目前实验室最常用的工艺是“高比林工艺”,这是一种起源于法国的纤维工艺,就是将经线固定在织机上,经纬交织,用不同颜色的纬线起花,效果类似于绘画。还有一种常用的中国传统技法——栽绒,也是固定经线,先做一个八字扣,然后用纬线将八字扣固定住,一层一层地叠加,这样就会出现类似浮雕的立体效果,绒线的长度不一就会有高低起伏的微妙效果。另外还有品字纹、人字纹和联珠纹等技法,这些都是根据花纹的样式形象地命名的。一边说着,刘全华就给我们演示了各种技法,她纤细灵巧的双手飞快地穿梭在经纬线之间,说话间就已经将几种技法完整地演示出来了。技法虽看似简单,操作起来并不容易。刘全华介绍说,其中有很多细节都需要注意,简单的手工技艺也需要严谨的态度。比如,描绘画面细节的时候,经线之间的距离要特别注意,经线之间有时候可能只有两毫米的距离;还有固定经线时钉钉子也很有讲究,既要结实,又不能让织机的木框受损。透过这一个个细节和刘全华细致的讲解,我们可以感受到她严谨认真的态度、兢兢业业的精神! 因材施教 尊重学生 纤维艺术实验室教学对象以工艺美术系纤维艺术专业的本科生和研究生为主,同时还开设了全校性的实验室探究课,还有来自兄弟院校的访问学者。这里汇集着各种不同类型的学习者,基础不同、目的不同。需要实验员在辅导时因材施教、因人而异。

纤维艺术实验室一角 对于学生的变化,刘全华坦率地说,现在的同学们更喜欢使用综合材料,即除了传统纤维艺术所用的羊毛线以外的其他材料。之所以有这样的变化,首先是因为传统的高比林工艺比较复杂,耗时较多,制作麻烦,而综合材料制作较为简便快捷;其次综合材料的范围更广泛,有丝网、金属、图钉等材料,更能体现出各种丰富的肌理和质感,也更能体现同学们的创造力。刘全华解释说,从广义的角度上来讲,金属材料也可以算作金属纤维,玻璃材料可以看作玻璃纤维,树脂材料也是一种纤维。并且这种综合材料的应用也打破了一种材料应用上的界限,突破人们的传统思维。所以,纤维艺术是一门开放的艺术,正是因为这种开放性,使得她在不同历史时期都能散发出独特的魅力。 在纤维艺术实验室呆上一会儿,总能听见此起彼伏的“全华姐”,有学生请教问题的,有来约实验室参观讲解的,也有问纤维展各种事宜的……全华姐总是有条不紊、认真耐心地对待着、忙碌着,忙完手头的活儿,便又坐在排满经线的高大的机梁前静静地编织起来,从最底端一行一行地往上织,用熟稔和坚韧织出一幅幅美丽的世界。【转自清华大学美术学院】 |